高温环境下,净水设备 304 不锈钢管会释放有害物质吗?

发布时间:2025-07-27 点击次数:357

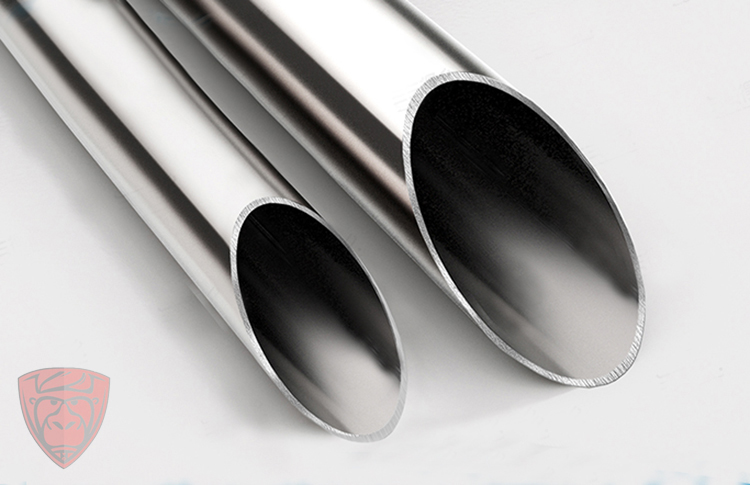

在净水设备的管路系统中,304 不锈钢管因其优良的耐腐蚀性、稳定性和卫生安全性被广泛应用。然而,净水设备在运行过程中可能面临高温环境(如加热式净水器、工业用高温净水系统等),此时用户普遍关注:304 不锈钢管是否会因高温释放有害物质?其温度临界点如何界定?安全使用范围又该如何划分?本文将从材料特性、高温影响机制、实验数据及安全标准等方面展开分析,为上述问题提供专业解答。

304 不锈钢是一种奥氏体不锈钢,其核心成分包括铬(18%-20%)、镍(8%-10.5%),以及少量碳、锰、硅等元素。其安全性的核心在于表面形成的钝化膜—— 铬元素在氧化环境中会迅速反应,生成一层致密的 Cr₂O₃氧化膜,厚度约为 3-5nm。这层钝化膜具有极强的化学稳定性,能阻止金属基体与外界介质(如水、空气)直接接触,从而抑制腐蚀和离子析出。

在常温下,符合国家标准的 304 不锈钢管(尤其是食品级)的离子析出量极低。我国《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2016)规定,食品接触用不锈钢的铬迁移量需≤0.4mg/kg,镍迁移量≤0.1mg/kg,这一标准为净水设备用 304 不锈钢管的安全性提供了基础保障。

高温环境对 304 不锈钢管的影响主要通过以下途径改变其稳定性,可能导致有害物质释放风险上升:

钝化膜的化学稳定性与温度密切相关。在常温下,Cr₂O₃膜的溶解速率极慢;但当温度升高时,水分子的活性增强,对钝化膜的侵蚀能力提升,可能导致膜的局部溶解或破裂。例如,当温度超过 80℃时,水中的氢离子(H⁺)和氧分子(O₂)扩散速率加快,会与钝化膜发生反应:

Cr₂O₃ + 6H⁺ → 2Cr³⁺ + 3H₂O

这一反应会导致铬离子(Cr³⁺)从膜中释放到水中,同时裸露的金属基体可能进一步被腐蚀。

高温会显著提升金属晶格中原子的活性。304 不锈钢中的铬、镍等元素在高温下更易突破钝化膜的束缚,通过扩散作用迁移至表面并溶解到水中。实验表明,温度每升高 10℃,金属离子的扩散系数可增加 1-2 倍,直接导致离子析出量上升。

若 304 不锈钢管在加工或安装过程中存在残余应力(如焊接、弯曲处),高温会加剧应力腐蚀开裂(SCC)的风险。尤其是在高温且水质偏酸性(pH<6)的环境中,应力集中区域的钝化膜更易破裂,形成微裂纹,导致局部腐蚀加速,释放的金属离子量显著增加。

为明确 304 不锈钢管在高温下的有害物质释放规律,研究者通过模拟净水设备的运行环境(纯水、自来水、矿泉水等介质),开展了不同温度下的静态浸泡实验和动态水流实验,核心数据如下:

304 不锈钢管中可能含有的微量杂质(如铅、镉等)在高温下也可能析出,但实验数据显示:

结合实验数据、材料特性及安全标准,可对 304 不锈钢管在净水设备中的温度临界点和安全范围作出如下界定:

核心临界点:80-90℃

当温度低于 80℃时,304 不锈钢管的钝化膜稳定性良好,铬、镍等离子析出量均在安全限值内;温度超过 90℃后,离子析出量随温度升高呈指数级增长,95℃以上时普遍超标,因此 90℃可视为 “风险临界温度”。

实际应用临界点:85℃

考虑到净水设备可能存在局部温度波动(如加热管附近),以及长期使用导致的钝化膜老化,建议将实际应用中的临界点降至 85℃。超过此温度,需采取额外防护措施。

绝对安全范围:≤60℃

在此温度区间内,无论静态还是动态环境,304 不锈钢管的离子析出量均远低于安全限值,且钝化膜几乎无损伤,可长期稳定使用。

相对安全范围:60-85℃

离子析出量随温度升高逐渐增加,但仍在安全限值内。需注意:

风险范围:>85℃

离子析出量可能超标,且钝化膜易受损,不建议直接使用 304 不锈钢管。若必须在该温度区间运行,需更换为更耐高温腐蚀的材料(如 316 不锈钢,含钼元素,耐温性更优)。

为确保 304 不锈钢管在净水设备高温环境中安全使用,可采取以下措施:

优化设备设计

强化钝化膜保护

材质升级与替代

定期检测与维护

根据实际的测试来看,食品级304不锈钢管在净水设备中的使用基本不会析出有害物质,但是非食品级或者劣质的不锈钢管在85度之上时有可能会析出有害物质。所以我们在选择材料时应该充分考虑使用环境,选择合适的原材料。